自衛隊 + 政府機関 アイコン

| 解説協力:舞沙Pさん .

Schumpさん .

にわとりさん .

T216さん .

HIGUさん . |

| 航空自衛隊 |

(2003/6/23更新) | マクダネルダグラスF-15イーグル戦闘機(1972)- 旧式化したF-4ファントムIIに代わる新世代の戦闘機として誕生して以来、約30年にわたって世界最強の座に君臨している機体。基本任務が高速・上昇力・長射程AAMを活かした敵重爆の(空中発射ミサイル発射前の)早期迎撃なだけに、空力形態こそMiG-25に似通っているものの、チタン合金を多用した軽量構造、燃費と超音速性能を両立した超音速ターボファン、失速防止ストレーキを持つ主翼等によって高い飛行性能を持ち、これにベトナムでの戦訓により復権した固定機関砲や視界の良い大型キャノピーを組み合わせることで視界外から格闘までのあらゆる空中戦闘に対応できる兵器となった。

性能の代償として非常に高価なため、米空軍のほかにはサウジアラビア、イスラエル、そして海上を含む広大な防空圏を持つ日本でしか採用されていない。

アイコンは、航空自衛隊第6航空団第306飛行隊のJ型。 |

(2003/6/23更新) | 三菱 ロッキード・マーチン F-2A支援戦闘機- 国産の支援戦闘機F-1の後継として航空自衛隊が'00年代から導入を始めた最新鋭機。

当初は純国産の予定だったが、紆余曲折の末F-16Cブロック40をベースに日米で共同開発されることになり、'95年10月に試作一号機が、'99年10月には量産一号機が初飛行している。

日本の地理特性や航空自衛隊の運用思想に適合させるため、軽量な炭素系複合材と一体成形構造を使用した主翼と胴体、アクティブ・フェイズド・アレイ・レーダー(J/APG-1)やミッションコンピューター及び統合電子システム(IEWS)を始めとする最新電子装備、主翼面積拡大、F110-129への換装、電波吸収材の採用、危険な飛行状態への進入を自動的に防止するFBW(ケアー・フリー電子式操縦システム)、強化型風防への変更、機首形状変更、胴体延長、ドラッグシュート追加、主翼各6基及び胴体3基の計15基ものハードポイント(最大同時使用可能数は13基)、LCD(カラー液晶表示)の計器板といった世界有数の最新技術が導入された結果、F-2Aは外見こそ原型のF-16Cに似ているものの、ASM-1/2を最大4発を装備しての複数艦に対する同時スタンドオフ対艦攻撃が可能なばかりか、先代のF-1はおろか世界最強を謳われるF-15Jすら凌ぐ空戦性能も有する機体となっている。

現在のところ'01年3月に装備機をF-2A/Bに更新した三沢基地の第3飛行隊が完全実用化に向けて初期不良の是正に努めており、残りの第6、8飛行隊や飛行教導隊用にA/B型併せて130機の調達が予定されている。 |

(2003/7/7更新) | 三菱 ロッキード・マーチン F-2B支援戦闘機- 航空自衛隊の最新鋭支援戦闘機F-2Aの複座型。

操縦装置付きの後席を設けるスペースを確保するため、F-2Aでは操縦席後部に装備されていた胴体燃料タンクが縮小された他、ECM関連を主として電子装備が一部簡略化されている。

このため、F-2Bにはエアインテーク側面とドラッグシュート収納部の低/中高周波用電子妨害用アンテナが取り付けられていない点が前後に長い風防と並ぶF-2Aとの外見上の識別点である。

電子装備の一部が簡略されているとはいえ、エンジンやレーダーと言ったその他の装備や兵装搭載量は単座型のF-2Aと変わりはないので空戦性能や対艦攻撃力に差はないが、主として機種転換を始めとする訓練に用いられることになっており、A型の約半分の47機の調達が予定されている。 |

(2002/11/10更新)

(2003/8/16更新) | T-6F 航空自衛隊仕様- 1962年ごろ三沢基地で使われていた機体です。

|

(2002/11/13更新) | T-6G 航空自衛隊塗装2- 某高専の庭に飾ってある機体

|

(2004/10/17更新) | T-33A 航空自衛隊仕様- 航空自衛隊には 1955 年に米国から 68 機が供与されたのを皮切りに、川崎重工によりライセンス生産された国産 210 機が導入され、練習機としては 1988 年頃から漸次 T-4 に交代していった。

|

(2002/10/18更新) | 富士 中等練習機 T-1- 戦後初の国産ジェット機

|

(2005/5/10更新) | レイセオン・ビーチT-400(1991)- 1991年に航空自衛隊の大型多発機操縦訓練用基本練習機として採用された、ビーチジェット400A(原型は三菱MU-300)の軍用型。強化型風防、グラスコクピット等の仕様は、1990年に米空軍が採用した支援用大型多発機操縦訓練システム(TTTS)用の機材T-1Aジェイホークに準じているが、INSとスラストリバーサを追加されている点等が異なる。導入予定機数は14機で、全機が美保基地の第3輸送航空隊第41飛行隊に配備されている。

|

(2003/6/23更新)

(2003/8/14更新)

(2004/11/7更新) | レイセオン=ホーカーU-125A捜索救難機(1994)- 1962年に初飛行したDH125ビジネス機をスーパークリティカル翼化し低燃費のTFE731エンジンに換装した-800型をベースに、東芝製捜索レーダーやメルコ製赤外線暗視装置を中心とした電子装置を搭載した捜索救難機。

航空自衛隊では、最大860km/hにもなる巡航速度と5000kmを超える航続距離による即応性と捜索範囲の広さを兼ね備えた機材として、全部で30機を導入予定。このほか、捜索システムの代わりに高精度航法援助システムを搭載した飛行点検機型U-125が3機導入されている。

アイコンは、小松基地救難隊の所属機。 |

(2004/4/2更新) | MU-2 自衛隊仕様- ビジネス機として成功したMU-2であったが、STOL性と特に低空での飛行性能の良さ、そして適度な大きさを買われて自衛隊でもこれを購入している。調達数は陸上自衛隊向け連絡・観測機(LR-1)が17機、航空自衛隊向け捜索救難機(MU-2S)及び飛行点検機(MU-2J)が計29機となっている。近年、老朽化により退役が進み、ビーチクラフトLR-2、レイセオン=ホーカーU- 125・U-125Aに道を譲りつつある。

アイコンは、浜松救難隊のMU-2S。機首に捜索レーダーを装備している。 |

(2006/7/12更新) | パイパーL-21 陸上自衛隊仕様- 1949年に登場した民間型軽飛行機PA-18スーパーカブの軍用型。1953年に創設された保安隊(現・陸上自衛隊)にはアメリカからの援助として62機が供与され、初等操縦訓練のほか、軽輸送、要人輸送などに愛用された。1960年代中頃にはセスナO-19やベルH-13に押されて現役を退いたが、払い下げられた機体は日本赤十字での血液輸送や民間飛行クラブでのグライダー曳航に活躍し、21世紀初頭まで飛行可能だったものもある。

|

(2006/3/04更新) | シコルスキーS-55- 日本におけるS-55(軍用型呼称H-19)の導入は、昭和28年の海上保安庁が最初だが、昭和32年には陸海空3自衛隊合わせて18機の大量輸入が行われ、翌年には新三菱重工にライセンス生産機が発注されるなど積極的な調達が進められ、最終的には空自が21機、陸自が31機、海自が14機を購入し、昭和46年度に退役するまで、主に捜索救難に使用された。

アイコンは、航空自衛隊浜松基地救難航空隊で使用されていた機体。後期生産型をベースにしているため、着陸時に慣性で下がってきたローターに叩かれないよう尻下がりにオフセットされたテイルブームを有している。 |

(2003/1/27更新)

(2003/2/8更新)

(2003/12/9更新)

(2004/7/12更新) | CH-47Jチヌーク(空自) |

.png)

(2004/1/7更新)

(2004/7/12更新)

(2004/11/21更新) | CH-47J(JA) |

| ブルーインパルス |

(2002/12/1更新) | F-86F-40「Sabre」Blue Impulse |

(2003/5/23更新) | T-4 Blue Impulse |

| 戦技競技会塗装 |

(2003/4/1更新)

(2003/4/20更新) | マクダネルダグラス/三菱 要撃戦闘機 F-4EJ ファントムⅡ- F-86Fの後継機として航空自衛隊が'70年代に導入した要撃戦闘機。

F-4EJは全世界で5000機以上も生産されたF-4シリーズの航空自衛隊仕様型で、機首にバルカン砲を増設した米軍のF-4Eから爆撃コンピューター、対地ミサイル制御装置、核兵器管制制御装置を取り去り、ARR-670データリンクを追加して、迎撃機的性格を強めた機体である。(余談だがF-4シリーズの最終生産機は自衛隊のF-4EJ)

強力なAPQ-120レーダーを持つF-4EJは、中射程レーダー誘導ミサイルAIM-7スパローの運用が可能になった自衛隊初の要撃戦闘機で、単純に比較して赤外線追尾ミサイルAIM-9サイドワインダー2~4発の運用能力しか持たない一世代前の要撃機F-104の2~4倍の攻撃力を持っている。

ただ、F-4EJのAPQ-120レーダーはルックダウン能力に欠け、所謂「Mig-25事件」の際に低空から北海道に侵入してきたMig-25を取り逃がしている。

この欠点や旧式化を補うためF-4EJ能力向上計画に基づいて、レーダーをF-16Aと同じAPG-66に、セントラルコンピューターを国産の新型に換装、HUDや慣性航法装置を追加、機体延命処置を施したF-4EJ改が配備されている。

この改修によりF-4EJ改は対地攻撃能力を獲得し、より新型の空対空ミサイルのAIM-7FやAIM-9L、更に国産の空対艦ミサイルASM-1の運用が可能になり、現在、要撃戦闘機任務以外にもF-2の配備遅延のため、F-1の代替として支援戦闘機任務にも就いている。 |

(2003/6/23更新) | F-15J「第201飛行隊・戦競2002塗装」 |

| 海上自衛隊 |

(2006/6/10更新) | E-2C航空自衛隊仕様- 自衛隊の防空レーダー網には、当初から探知性能、殊に低空侵攻に対する能力不足が指摘されており、1976年のMiG-25函館空港亡命事件によってその懸念は現実のものとなった。その結果、1978年に空中早期警戒機としてE-2Cの採用が決定され、1982年から1994年までに13機が導入された。E-2Cは全機が第601飛行隊(現:飛行警戒監視隊)に配備され、日本北方空域の監視にあたっている。

|

(2004/8/7更新)

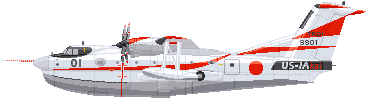

(2006/2/20更新) | 新明和XUS-2救難飛行艇(2003)- 昭和51(1976)年以来運用されてきたUS-1/-1Aの高高度・高速性能の不足、離着水における煩雑さと事故率の高さを解消し、新世代の捜索救難とするために平成8(1996)年にUS-1A改として開発が開始された飛行艇。

US -1Aをベースにしてはいるものの、胴体の与圧化とエンジンの強化によって悪天に制限されない多様な状況での運用、そして傷病者の快適かつ迅速な搬送が可能になった。また、推進用及び境界層制御(BLC)用エンジンまでも統合したデジタルFBWの採用により、着水姿勢の保持やエンジン故障のための操作負担を著しく軽減している。その他グラスコクピットや複合材の採用といった新技術もふんだんに盛り込まれ、全く新世代の機体となっている。

アイコンは、平成15(2003)年12月18日に初飛行した試作1号機。以後、2号機とともに平成17(2005)年度にかけて飛行試験・実用試験を実施、同年度予定の量産型の発注の際、正式にUS-2と改称されるといわれている。 |

(2004/8/7更新)

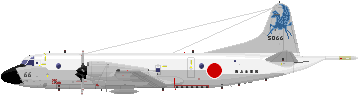

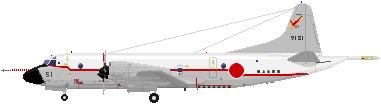

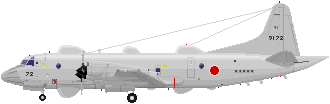

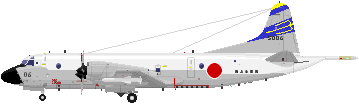

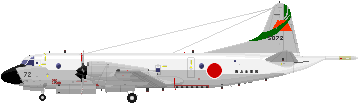

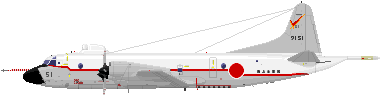

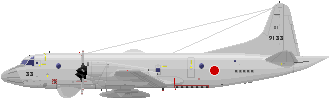

(2005/12/22更新) | P-3Cアップデート2.5 EMS小 第2航空隊(八戸)- 海自P-3Cの5001~5069号機は新造時、米軍のP-3Cアップデート2.5に相当しました。

なかでも 若番機の5001~5045号機の新造時は 左翼付け根にESM(電波探知装置)ポッド(AN/ALQ-78)を装備していました。

その後順次、アップデート3相当以上に改修されています。

描いたのは第2航空隊(八戸)の旧塗装(ポセイドンの銛)。 翼下に ASM-1C(91式空対艦誘導弾)を搭載した状態で描きました。 |

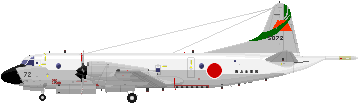

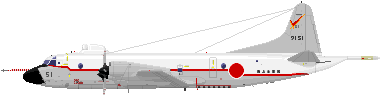

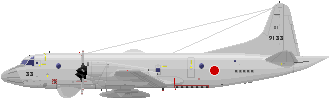

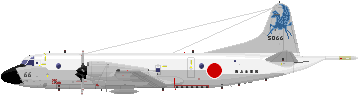

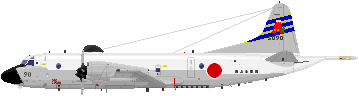

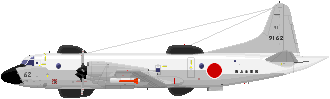

(2006/1/25更新) | P-3Cアップデート2.5 EMS翼端 第5航空隊(那覇)- 海自P-3Cの5001~5069号機は新造時、米軍のP-3Cアップデート2.5に相当しました。

そのうち 5046~5069号機の新造時は 両翼端にEMS(電波探知装置)(AN/ALR-66C(V)3)を装備していました。

その後順次、アップデート3相当以上に改修されています。

描いたのは第5航空隊(那覇)の旧塗装(天馬)。 右翼付け根に 増槽を搭載した状態で描きました。 |

(2004/8/7更新)

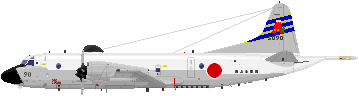

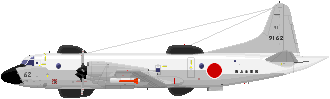

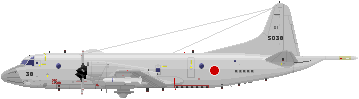

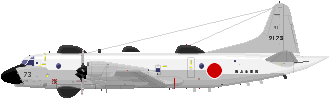

(2005/12/22更新) | EMS翼端 P-3Cアップデート3 EMS翼端 第1航空隊(鹿屋)- 海自P-3Cの5070~5099号機は新造時、米軍のP-3Cアップデート3に相当しました。

両翼端にEMS(電波探知装置)(AN/ALR-66C(V)3)を装備しており、アップデート2.5の5046~5069号機との外見上の識別点は、胴体下部中央のブレードアンテナです。

描いたのは第1航空隊(鹿屋)の旧塗装(桜島)。 爆弾槽を開いた状態で描きました。 |

(2004/8/7更新)

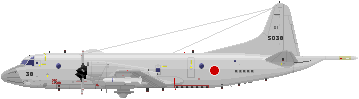

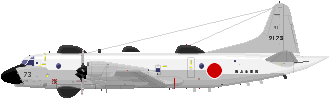

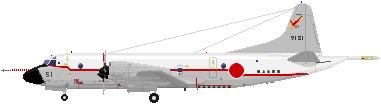

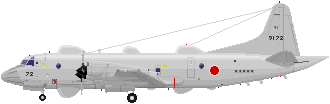

(2005/12/22更新) | EMS翼端 P-3Cアップデート3 EMS翼端・衛星通信ドーム大 第3航空隊(厚木)- 海自P-3Cの5070~5099号機は新造時、米軍のP-3Cアップデート3に相当しました。

そのうち、5089号機からは背中に衛星通信装置(SATCOM)の大型アンテナドームが装備されました。

描いたのは第3航空隊(厚木)の旧塗装(富士山)。 翼下に短魚雷を搭載し、機首下の赤外線カメラを出した状態を描きました。 |

(2004/8/7更新)

(2005/12/22更新) | P-3Cアップデート3 更新 新色- 海自P-3Cの新造最後の2機(5100、5101号機)は新造時、米軍のP-3Cアップデート3プラスに相当しました。

左翼付け根の大型のEMS(電波探知装置)ポッドが特徴です。

そして初期の機体も同様以上に改修されています。

衛星通信装置(SATCOM)のアンテナドームは新造機よりだいぶ小型化され、更にミサイル接近警報装置&チャフ・フレア発射装置なども装備。 また平成15年(2003年)10月以降 尾翼のマーキング廃止を手始めに、順次 ロービジで実戦的な塗装に変更と、海自P-3Cは内外共に進化し続けています。

翼下にAGM-84(ハープーンASM)を搭載した状態で描きました。 |

(2004/8/7更新)

(2005/12/22更新) | UP-3C- 海上自衛隊の装備品試験評価機です。開発中の対潜機材等を実際に搭載して、使い心地を調べます。

|

(2006/1/25更新) | UP-3C(エアボス試験)- ミサイル防衛(MD)システムの航空機搭載型赤外線センサーシステム(AIRBOSS)。

頭に載せたセンサーで、発射されたミサイルの赤外線を探知・追尾します。 MDシステムの“目”の一部。

の、試験中の姿。 |

(2004/8/7更新)

(2005/12/22更新) | UP-3D- 海上自衛隊の電子戦訓練支援機。

艦隊の電子戦訓練(電波妨害環境下でのミサイル迎撃訓練とか)の支援をします。

あちこちに付いたコブは電波妨害装置のアンテナ。 胴体後部下部の箱は 機内機器の冷却装置。 主翼下にはチャフ散布装置や標的曳航装置を搭載します。

描いたのは標的曳航装置を搭載した姿。 でも標的は ウスノロのUP-3Dが曳航するより 訓練支援機U-36Aが曳航した方が実戦的? |

(2004/8/7更新)

(2005/12/22更新) | EP-3(旧色)- 海上自衛隊の電子偵察機。

電子戦に勝つためには、常日頃から仮想敵の各種電波信号を傍受・解析しておかねばなりません。 |

(2006/1/25更新) | EP-3(新色)- 海上自衛隊の電子偵察機。

電子戦に勝つためには、関連器材は常に最新の物を。そして、目立ってはいけません。 |

(2004/8/7更新)

(2004/11/21更新)

(2005/12/22更新) | OP-3C(新色)- 海上自衛隊の画像情報収集機。

側方監視画像レーダーや長距離監視センサー(LOROP)なぞという物を搭載し 遠くから広域を撮影、敵状把握に役立てます。 |

(2003/1/6更新)

(2003/2/9更新)

(2003/10/22更新)

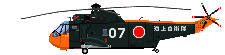

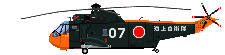

(2006/2/17更新) | HSS-2初期塗装 |

(2002/12/22更新)

(2003/2/9更新)

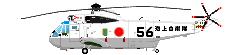

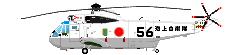

(2003/10/22更新) | HSS-2A艦載型 |

(2002/12/22更新)

(2003/2/9更新)

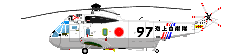

(2003/10/22更新) | HSS-2B艦載型 |

(2003/1/6更新)

(2003/2/9更新)

(2003/10/22更新)

(2006/2/17更新) | S-61A輸送型 |

(2003/1/6更新)

(2003/2/9更新)

(2003/10/22更新) | S-61A救難型(後期) |

(2004/11/23更新) | 川崎 OH-6D 初等練習ヘリコプター- 海上自衛隊には練習機として 1972 年から OH-6J が 3 機、OH-6D が 14 機導入された。陸自では OH-6 の後継機に OH-1 を採用したが、海自では OH-6D の老朽化に伴い民間仕様 500E 型をベースとした OH-6DA が導入されてゆく予定。

|

(2004/11/23更新) | OH-6D 初等練習ヘリコプター 8773号- もともと南極観測船「しらせ」に氷上偵察用として搭載されていた機体だが、運用方針の変更(輸送ヘリの S-61 を偵察用にも流用する)により平成 15(2003)年から鹿屋の第 211 教育飛行隊に転籍した。「しらせ」時代には氷上で目立つオレンジのツートンカラーだったが、転籍後は海自標準の白色に塗り替えられた。

|

| 陸上自衛隊 |

(2003/1/27更新)

(2003/2/8更新)

(2003/12/9更新)

(2004/7/12更新) | CH-47Jチヌーク(陸自) |

(2003/1/27更新)

(2003/2/8更新)

(2003/12/9更新)

(2004/7/12更新)

(2004/11/21更新) | CH-47JAチヌーク(陸自) |

(2004/11/23更新) | 川崎 OH-6D 観測ヘリコプター- 陸上自衛隊の観測ヘリコプターとして 1969 年に導入され、川崎重工でライセンス生産された機体。初期生産 117 機の J 型は米軍 OH-6A とほぼ同仕様だが、後期生産 76 機の D 型は民間仕様 500D 型にならったもので、エンジンをパワーアップして主ローターブレードが五翅となり、尾翼形状がV型からT型に変更されている。暗視装置の付加などアップグレードも行われているが、観測ヘリとしての任務は国産の後継機 OH-1 に交代してゆく予定。

アリソン 250-C20B 420shp x 1、最高速度 240Km/h、航続距離約 400Km。乗員 2 名+乗客 3 名、武装なし。 |

(2006/03/13更新) | マクドネルダグラスAH-64Dアパッチ・ロングボウ(1992)- ミリ波レーダー追加による兵器運用能力の向上などのAH-64の性能向上は1980年代中期から研究が進んでいたが、湾岸戦争において偵察能力と航法能力の強化の必要性が認識されるや一気に実用化へと進んでいった。最大の変更点はローターマスト上に装備されたAN/APG-78ロングボウレーダーと改良型ヘルファイアミサイルによる全天候索敵・攻撃能力の強化で、これと強化された航法・情報処理能力とがあいまって、攻撃機としてばかりでなく、1024目標の探知と128ないし256目標の監視が可能な偵察・戦場監視機としての能力をも兼ね備える。生産はAH-64Aからの改修がそのほとんどを占め、レーダー搭載型と非搭載型が用意されているが、米英の調達の殆どがレーダー搭載型とされるなど、純粋な攻撃機としてよりも軍の情報即時処理・共有能力強化のための機材としての価値が注目される傾向にある。

アイコンは、陸上自衛隊所属機。陸自では平成13年8月にAH-1Sの後継機として本機を選定、平成17年度から納入が開始されている。 |

(2008/03/08更新) | 川崎OH-1「ニンジャ」(1996)-

OH-6の後継となる観測ヘリコプターとして、平成4年度に開発が始められた初の純国産ヘリコプター。川崎重工は、昭和40年代以来蓄積してきた無関節式ローター、複合材製ローターハブ、小型トランスミッション、電子飛行制御などの技術を惜しみなく投入、開発は異例の速さで進んだ。また、エンジンや索敵サイトをはじめとする搭載機器も本機のために新規に開発されている。

攻撃ヘリコプター様式のタンデム複座の機体は、初期デザイン段階でバイクのデザインチームの協力を仰いだだけに、コンパクトながら機器収納スペースや乗員の視界を破綻なく確保しており、被弾・転倒時の安全性も高い。そして、ブレードの3軸可動を全てグラスファイバー複合材製可撓体の変形でまかなう全複合材製無関節ローターヘッドと果てしなくFBWに近い飛行制御・安定増強装置により、垂直姿勢からの360°ロールや強風下での手離しホバリングといった他の追随を許さない機動が可能である。速度・運動性への影響と物陰からの偵察の容易さとの兼ね合いからルーフ上に装備された索敵サイトは、非接触型ジンバル上の電磁式ジャイロによって安定化され、撮像・測距能力はAH-64Dをも上回る。また、機体軸線方向にはほとんど騒音を出さないダクテッド式テイルローター、排気の冷却・減速・減圧を効率よく行う排気管、翼本体と可撓体カバー部を一体形状にした複合材製ローターなどにより、音響、赤外線など多モードの探知に対するステルス性も有している。

平成9年に量産が、平成11年度末には実戦部隊への配備が始まったが、財政事情とMD優先策による予算不足と、AH-1後継機としての座をAH-64Dに譲ったことから、生産は発注済の26機を大きくは超えないとみられている。しかし、通信・情報処理能力向上型の試作、動力系統を流用したUH-1J後継機の提案などは続けられており、高価なうえに索敵・対空戦闘能力に不安がある陸自AH-64Dの先行き(そもそも脆弱なヘリを対地火器プラットフォームに使うことへの批判もある)によっては、再評価の動きが高まることも考えられる。 |

| 海上保安庁 |

(2004/8/5更新) | 海上保安庁YS-11 ブルーイレブン |

(2005/6/2更新) | シコルスキーS-58 南極観測隊仕様- 南極での越冬観測には、最低12人の隊員と30tの物資を搬入する必要がある一方、観測船「宗谷」の性能では昭和基地から80海里までしか接近できないことから、第3次南極観測隊(昭和33年)からは従来のベル47G2機と軽飛行機1機に加えて2機のS-58を輸送用に使用することとなった。以来、第6次観測隊まで、熱帯・南氷洋の苛烈な環境下における露天繋止と、過積載に近い状態での飛行によく耐えて任務を全うし、「ふじ」搭載のS-61に道を譲った。

アイコンは、第3次観測隊に派遣された機番「202」。胴体両側にパイプ組の貨物ラックを装備しており、これに伴って脚部も大改造されている。 |

(2003/8/3更新) | シコルスキー S-76C(海上保安庁)- ベル212の寒冷地向け後継機として、函館・新潟の各基地に2機ずつ配備されているそうです。温暖な地域には、ベル412が後継に当てられています。

|

.png)