終戦秘話

ある日、本部庁舎北側の出入口で、通信隊長木船三佐と通信班長の鶴谷一尉が、何やら

雑談しながら靴を磨いていた。通りかかった私が、

「通信隊は士官が二人揃って靴磨きをしてるのに、兵隊さんは手伝いもしないの? 昔な

ら、ただではすまされんのに……」

と、冗談を言った。

すると、鶴谷一尉が笑いながら、

「会計隊長、そんなこと言っても、今の兵隊さんは昔の海軍のように『靴は踵を磨け!』

なんて教育されてないから、自分の靴も満足に磨けないのですよ……。ところで、暇なら

お茶でも飲んでいきませんか……」

誘われるままに、通信隊の事務室に立ち寄ってコーヒーをご馳走になった。

話題は海軍時代に移り、たまたま、「宇垣特攻」の賛否が問題になった。「宇垣特攻」

とは、昭和二十年八月十五日、第五航空艦隊司令長官宇垣纏中将が、天皇陛下の「終戦の

詔書」を聞いた後、隷下の七○一航空隊大分派遣隊に特攻出撃を命じ、自らも指揮官機に

搭乗して沖縄のアメリカ艦船群に対して最後の「体当たり攻撃」を実施した事例である。

「武人の最期を飾るに相応しい」と、いう肯定派と、「大西中将のように個人で責任を

取ればよい、部下を道連れにするのは行き過ぎだ」と、いう批判派に評価は別れていた。

また批判派の中には「厚木空の反乱」に対する対応との均衡を云々する者もいた。

宇垣長官は突入に先立ち、次の「決別の辞」を送信している。

過去半歳ニ亘リ麾下各隊将士ノ奮戦ニ拘ワラズ、驕敵ヲ撃砕、

皇國護持ノ大任ヲ果タスコト能ハザリシハ、本職不敏ノ致ス所ナリ。

本職ハ皇國ノ無窮ト天航空部隊特攻精神ノ昂揚ヲ確信シ、

部下隊員ノ櫻花ト散リシ沖縄ニ進攻、

皇國武人ノ本領ヲ発揮シ、驕敵米艦ニ突入轟沈ス。

指揮下各部隊ハ本職ノ意ヲ体シ、凡ユル困難ヲ克服シ、

精強ナル皇軍ノ再建ニ死力ヲ竭シ、皇國ヲ萬世無窮タラシメヨ。

大元帥陛下萬歳。 彗星機上にて 一九二四

また、第一航空艦隊司令長官として、レイテ島方面の作戦で初めて「体当たり攻撃」の

実施を命じ、その後、 軍令部次長の職にあって終戦を迎えた大西中将は、八月十六日未明、

日本刀で腹一文字に掻き切って自決を遂げられた。そして、次の遺書がのこされていた。

遺 書

特攻隊の英霊に曰す、善く戦ひたり、深謝す。

最後の勝利を信じつつ肉弾として散華せり。

然れども其の信念は遂に達成し得ざるに到れり。

吾れ死を以て旧部下の英霊と其の遺族に謝せんとす。

次に一般青壮年に告ぐ。

吾が死にして、輕挙は利敵行為なるを思ひ、

聖旨に添ひ奉り、自重忍苦する誡めとならば幸いなり。

隠忍するとも、日本人たるの矜持を失う勿れ。

諸子は國の寳なり。平時に處し猶克く特攻精神を堅持し、

日本民族の福祉と世界人類の平和の為、最善を盡せよ。

海軍中将 大 西 瀧 次 郎

私は以前から、宇垣長官の「決別の辞」のような長くて堅苦しい文章が、航空通信の暗

号に組めるものかと疑問に思っていた。操縦員だった私でも航空通信用の「タ」の暗号書

や「リサ乙」と呼ばれた緊急通信略語について、一応の知識を持っていた。だが、偵察員

ほど詳しいことは知らない。

木船三佐は甲飛十期の先輩である。海軍時代には七〇一航空隊に所属し、艦上爆撃機の

偵察員として、フィリピン方面で活躍された。終戦の時期には大分基地に派遣されていた。

七〇一航空隊大分派遣隊は終戦に際して、宇垣長官にしたがい最後の特攻を実施した部隊

である。

また、通信班長の鶴谷一尉は一般志願兵出身の二等兵曹で、終戦当時やはり大分基地に

所属し、通信室に勤務していたそうである。

鶴谷一尉が終戦当時大分基地の通信室に勤務していたと言うので、

「鶴さん、宇垣長官の最後の電報だけど、あんな堅苦しい文章が暗号に組めるの? それ

とも、平文で打ってきたの?」

と、尋ねた。

「会計隊長、あんた何んにも分かってないねー、あの訓示は出発する前、封筒に入れて

通信士に預けて行ったのよ……、飛行機から打ってきたのは、開封の指示と時間だけなの

よ……」

「それに、皆はあれを八月十五日だと思っているけど、本当は十六日なのよ……」

出撃の日付が違うことは初めて聞く話である。自分は参加しなくても、中津留隊長以下

多数の戦友が出撃するのを、断腸の思いで見送ったであろう木船三佐が、この発言を否定

しないところをみると、これは本当のことらしい。

彼らの三十年前の記憶が正しいとすれば、誰が何のために八月十五日として発表したの

であろうか。興味ある問題である。私はこれ以降「宇垣特攻」に関する文献には特に関心

を持つようになった。

予科練同期の出直敏君は大分県中津市の出身である。彼の父親出直馬氏は「臼杵中学」

の校長をされ、昭和十六年三月「中津高等女学校」校長に就任、終戦当時は「杵築中学」

校長の職にあった。

「宇垣特攻」の指揮官中津留達雄大尉は、大分県津久見市の出身で臼杵中学時代の教え

子であり、次男敬氏とは同級生であった。その中津留大尉が、出撃の前日に別れの挨拶に

来たそうである。そして、それは八月十五日だったと言う。だからあの出撃は十六日のは

ずだと言うのである。

中津留大尉は昭和二十年三月、七○一空に転属するまでは宇佐空で、分隊長兼艦上爆撃

機教官の配置にあった。だから、距離的に近い中津市在住の恩師の宅を、再三訪問したで

あろうと推察する。そんな間柄であれば、出撃に際して最後のお別れを告げたとしても不

自然ではない。

だが、自宅か杵築中学に直接お伺いしたのか、それとも電話によるものか定かでない。

いずれにしても、彼の父親はすでに亡くなり、確認の方法はない。

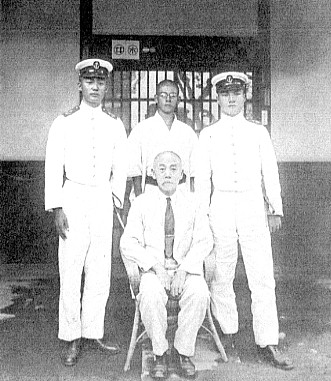

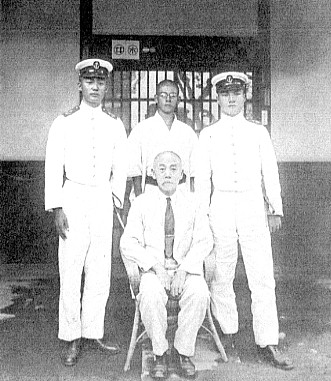

出 直馬校長と中津留大尉。 出 直馬校長と中津留海兵生徒(右)。

同じ中津市出身の作家松下竜一氏が、「私兵特攻」という本を出版されている。これは

「宇垣特攻」について、現地で聞き取り調査などを行い、いろいろな角度から事実を掘り

起こして記述された立派な本である。

松下氏は何の先入感も持たずに、「宇垣特攻」を八月十五日実施として記述している。

ところが、十六日ではないかと疑問を持っている者がこの本を読むと、十六日の出来事と

した方が説明しやすい事例が何ヵ所かある。

例えば、明日は特攻に飛び立つからといって別れの挨拶に来た隊員を、下宿の主人は酒

を振る舞って酔いつぶしてしまい、もう戦争は終ったのだから征っては駄目だと、ひき止

めたことが記述されている。これは、民間の人達が終戦を知った八月十五日夜の出来事で

あれば、納得できる話である。ところが、十四日夜の出来事とすればなぜ一般の人が終戦

を知っていたのか疑問である。 (第一章三)

さらに二番機として出撃し、途中エンジン故障で不時着して生還した、 二村氏(甲飛十

二期)の証言が記載されている。それによると出撃の前夜に、中津留大尉が一升瓶を下げ

て来て、「今夜はひとつ、皆であるだけの酒を飲んでしまおうや。おまえたちも、とって

おきを出さないか」と、意味深長なことを言っている。いくら搭乗員でも、隊長が下士官

兵の居住区に来て一緒に酒を飲むということは異例のことである。 (第三章二)

われわれも敗戦を知らされた十五日の夜、バラック兵舎で皆と酒盛りをした記憶がある。

十五日の出来事なら理解できるが、十四日の夜となると何が目的での酒宴であったのか疑

問が残る。だからこの時、中津留大尉が長官との出撃を承知していて、部下隊員との別離

と、連れて行く列機の選考を兼ねての酒宴であれば納得できる。

宇垣長官の決心を十五日早朝と推定し、宮崎先任参謀が、中津留大尉を司令部に招いて

沖縄突入命令を伝えたのが、十五日の午後四時ごろとの記述からみても、十五日夜の出来

事とした方が時間的にも辻褄があう。 (第一章一)

また出撃隊員の翌日の行動も、長官の決心の時期などから考え併せれば、八月十六日と

した方が説明しやすい。またこれ以外に、今までに出版された戦記その他の文献を詳細に

読んでみると、八月十六日説を裏付けるような記述が随所に見受けられる。十五日という

先入感を捨てて、これらの記述を読み直してみる必要がある。

前記の各種資料を総合して推理すると、宮崎先任参謀が司令部に中津留大尉を招いて、

長官の決心と出撃命令を伝えたのが、八月十五日の午後四時。その夜、中津留大尉が下士

官の宿舎に一升瓶を下げて赴き、誰れを連れて行くかを考えながら、部下隊員と別離の酒

を酌み交わしたのであろう。そして、翌八月十六日、二村兵曹を二番機とした三機又は五

機分の搭乗割を発表したと考えるのが妥当であろう。

その後、中津留隊長を慕っていた隊員の自発的参加が相次ぎ、最終的に十一機の編成に

なったと考えられる。また、各文献とも出撃隊員に関してのみ記述しているが、約半数の

隊員がこの攻撃に参加しなかったのも事実である。

「死を急ぐ者たちの大義」「丸」エキストラ版108号 昭和六十一年八月発行の中で

歴史家秦郁彦氏は次のように記述している。

八月十五日の夜、宇垣五航艦長官が部下十一機をひきいて沖縄へ突入した事件は、今も

なお議論の的となっている。多くの特攻隊員を送り出した宇垣が、死に場所を求めてみず

からもその後を追って責任を果たした、として賞揚する声もある。一方、未来のある青年

パイロットたちを道づれにした行為に、批判の声を向ける者も少なくない。彼らが出撃す

ると言い張っても、それを押しとどめるのが長官の役割りではないか、……

宇垣中將は戦争中、日誌「戦藻録」を書き続けていた。最後となった八月十五日の頁に

次の記述がが残されている。

「正午、君が代に續いて天皇陛下御自ら放送遊ばさる。ラジオの状態悪く、畏れ多くも

其の内容を明にすることを得ざりしも、大体は拝察して誠に恐懼之以上の事なし。親任を

受けたる股肱の軍人とし本日此の悲運に會す。慚愧之に如くものなし。嗚呼!

……未だ停戦命令にも接せず、多數殉忠の将士の跡を追ひ特攻の精神に生きんとするに於

て、考慮の餘地なし。顧みれば大命を拝してより茲に六ヶ月、直接の麾下及指揮下各部隊

の血戦努力に就いては今更呶々を要せず、指揮官として誠に感謝の外無し。亦陸軍航空部

隊及在台灣海軍航空隊との間も全きを得たるを懌ぶ。

事茲に至る原因に就ては種々あり、自らの責亦軽しとせざるも、大観すれば是國力の相異

なり。獨り軍人たるのみならず帝國臣民たるもの今後に起るべき萬難に抗し、益々大和魂

を振起し、皇國の再建に最善を盡し、將来必ずや此の報復を完うせんことを望む。余亦楠

公精神を以て永久に盡す處あるを期す。……」

この日誌は八月十五日の夜に書かれたものと推察する。そうであれば八月十五日の特攻

出撃は疑問である。百歩譲って日ごろの習慣に反し、天皇陛下の詔書を拝聴した後すぐに

書き始めたと仮定する。

敗戦直後の司令部内では、軍令部総長の「奉勅命令」の隷下部隊への伝達や、終戦処理

に対する参謀間の意見調整などで混乱の極にあったと推察できる。そんな錯乱した状態の

中で、参謀を通じて自らの特攻出撃を指示し、最後の「戦藻録」を書き残す。

さらに機上から発信する「決別の辞」を纏めあげて通信士に渡す。その間、副官や参謀

からは特攻出撃を思い止まってほしいと要請され、こに対する説得を行う。そして、最期

の別杯の席に着く。

個々の時刻はそれぞれの文献に記述されたとおりであろう。だが、一つ一つの行動につ

いては、一応の腹案は持っていたとしても時間的に果たして可能な事だろうか。

以上の事例を念頭に置いて各種の文献などを読み直すと、やはり「宇垣特攻」は八月十

六日のような気がする。終戦後すでに五十年以上が経過して、「宇垣特攻」も風化した。

今更日時にこだわる必要はないのかも知れない。しかし、史実は正しく後世に残すべきで

はないだろうか。

詳細は「宇垣特攻の謎」に記述

目次へ戻る

[AOZORANOHATENI]