特攻隊員を命ぜられて

私は昭和19年12月25日、百里原空で第37期飛行術練習生の延長教育(実用機教

程の別称)を卒業し、晴れて一人前の搭乗員として903空(館山基地)に赴任した。

903空は横須賀鎮守府の隷下で、海上護衛を任務とする航空隊である。ここで、艦上攻

撃機の操縦員として、実戦配置についた。

電探を装備した天山艦攻。

この航空隊での日課は、主として対潜水艦哨戒と船団護衛であった。そして2月16日、

敵機動部隊による空襲を初めて体験した。この日、同じ館山基地に所在する252空の、

林五郎2飛曹(福岡・17歳)が応戦中戦死した。

彼は旧小倉市出身で、市の公会堂で実施された1次試験や佐世保空で行われた2次試験

も、私と一緒であった。鹿児島空の予科練、谷田部空の飛練も同じ操縦員としての訓練を

受け、延長教育は筑波空の戦闘機へ進んだ。

飛練卒業後は、252空戦闘304飛行隊(館山基地)に所属し、錬成訓練を開始したば

かりであった。またこの日、水上偵察機で索敵に出た、羽成英夫2飛曹(神奈川)も未帰

還となった。

3月中旬、大井空への転属が発令された。大井空は偵察搭乗員を養成する練習航空隊で

ある。だから、教員になるつもりで喜び勇んで赴任した。ところが、大井空は実施部隊に

編制替えとなっており、教務飛行は既に中止されていた。そして「特攻隊」の編成が囁か

れていたのである。後で考えてみると「特攻隊要員」としての転属であった。

大井空へ赴任して間もなく、アメリカ軍の沖縄上陸作戦が開始された。これに呼応して、

3月26日「天1号作戦」が発動された。ある日、練習航空隊を統合して新しく編成され

た第10航空艦隊司令部から参謀が来隊し、飛行隊の搭乗員のみが映写講堂に集められた。

ここで、司令奈良大佐立ち会いのもとに参謀から聞かされたことは、一般国民はもとより、

海軍部内にも秘匿されていた重大機密であった。

それは、ミッドウェー海戦をはじめ、マリアナ沖海戦やレイテ沖海戦その他における、

我が聯合艦隊の壊滅的な損害である。即ち、赤城・加賀・蒼龍・飛龍はミッドウエー海戦

で沈み、マリアナ沖海戦では大鳳・翔鶴・飛鷹が沈没して多数の飛行機と搭乗員を失った。

さらに、レイテ沖海戦では、全力出撃した瑞鶴・瑞鳳・千代田・千歳の第3艦隊は全滅し、

戦闘に参加できる航空母艦はもう1隻も残っていないことが知らされたのである。

そのうえ、レイテ沖海戦では戦艦や巡洋艦なども大半が沈められ、燃料不足と相俟って

既に艦隊としての戦力は皆無の状態であることを知らされた。さらに、通常の手段では挽

回することのできない、我が軍とアメリカ軍との戦闘力の差が説明された。戦地帰りの先

輩搭乗員たちの内緒話で、断片的ながら不利な戦況は承知していた。

だが、全容を聞かされると不安は増すばかりである。そのうえ、飛行機1機で敵の1艦

を沈める「体当たり攻撃」だけが残された手段であると告げられた。そして、第10航空

艦隊は保有全機で「特別攻撃隊」を編成し「体当たり攻撃」を実施すると宣言されたので

ある。

戦雲急を告げ、「全機特攻」が叫ばれるようになったこの時期、「特攻隊」の編成は志

願者を募るのでなく、既設の飛行隊をそのまま「特攻隊」に編成替えしたのである。部隊

の保有全機で「特攻隊」を編成すれば、操縦員に余剰人員などいない。実施部隊はもとよ

り練習航空隊においても、操縦員は飛行機の定数しか配属されていないからである。

ついに来るべき秋がきた。たとえ1パーセントの確率であっても、 生還するのが前提で

ある雷撃や爆撃など通常の攻撃であれば、「自分には弾は当たらない、自分だけは生きて

帰れる」と信じ込むことで、死に対する恐怖や不安を克服することができる。死は結果で

あって目的ではないからである。

ところが、「体当たり攻撃」をすれば必ず死ぬのである。いくら命令だからといって、

必ず死ぬと分かっている「体当たり攻撃」に、平常心で出撃することが果たして可能だろ

うか。不安は増すばかりであった。

*

「特攻隊員」を命ぜられた場合、覚悟を決めるというのか、決心がつくというのか、死

に対する気持ちの整理ができるのに、2〜3日かかるのが普通である。中にはいつまでも

決心がつかずに悩み続ける者もいた。

では、「特攻隊員」を命ぜられた者は、 いかにして死に対する自分の気持ちを整理し、

覚悟を決めたのであろうか。まず一般的に死を解決する要素として考えられるのは、宗教

であろう。私の家は真宗の信者であった。物心つくころから、仏壇に向かっている母親の

後ろに座り、「正信偈」などのお経を唱える程度の関心は持っていた。

また法要などで詠まれる、「夫レ人間ノ浮生ナル相ヲツラツラ観ズルニ……」に始まる、

「蓮如上人」の「御文章(おふみ)」に、この世の無常を感じたり、法話を聞いては死後

の世界を想像したりしていた。

ところが、いくら極楽浄土を信じようとしても、敵とはいえ「殺生」に変わりはない。

それなら、極楽ではなく地獄に落ちるのではないのか、 などと考えはじめるとますます混

乱する。 「そうだ! 狙うのは敵艦であって敵兵ではない……」。そう心に決めることで、

いくらかでも気分を静めようとしていたのである。

当時の年齢や人生経験から、信仰心など程度が知れていた。それに比較して解決すべき

問題が、あまりにも大き過ぎたのである。だから、宗教によって死を肯定する心境までに

は至らなかったのである。日ごろから心を許し合った同期生がいたとしても、他人に相談

すべき問題ではない。すべて自分自身で解決しなければならなかった。

次に、「悠久の大義に生きる」という国家神道の教えである。当時の精神教育は、この

一点に集約されていた。しかし、前述の宗教と同じように、真にこれを理解して、これで

自分の死を容認するまでには至らなかった。軍神になれるとか、靖国神社に祀られるとか

で、自分の死を納得できた者は、恐らく一人もいなかったのではなかろうか。

人間はどうせ一度は死ぬのだ。それなら、多少とも後世に名を遺したい思うのは人情で

あろう。そして、軍神として靖国神社に祀られることは生前に約束された、唯一の死後の

姿である。 地獄や極楽などのような単なる幻想の世界ではない。

立派に戦って戦死すれば、靖国神社に軍神として祀られることは既定の事実であった。

しかし、軍神として祀られるのは結果である。だから、神に祀られることを目的として、

「特攻隊」に参加するという考え方は、神に対する冒涜ではなかろうか。

私は国家神道を観念的には理解することができたが、それは、靖国神社など死後の姿を

想像するためのものであり、生死の問題を解決するには別の何かを求めざるを得なかった

のである。

次に運命として諦める方法である。確かに人の運命には予測できない面がある。それは、

過去の戦闘や飛行機事故などに際して、生死は紙一重であることを痛感していたからであ

る。だから、これに運命的なものを感じていたとしても不思議ではない。

しかし、運不運は結果からいえることで、これで自分の死を納得するには無理があった。

運命だからと諦め切れないから悩むのであって、これで死を解決することはできなかった。

要するに理屈で解決するのではなく、感情的に納得できる何かを求めていたのである。

私が間近に死を意識して、真っ先に考えたことは、最も身近な者のことであった。即ち、

両親や兄弟など肉親のことである。自分たちが犠牲になることで、国家が安泰となり両親

や姉たちが平穏に暮らす事ができるのであればという、切羽詰まった考え方でこの問題に

対応したのである。恐らく、 私以外の者の考え方も大同小異であっただろうと思う。

この問題を解決するのには、肉親に対する深い愛情が根本にあったと信じている。その

対象が両親であり、弟妹であり、妻子であり、また約束を交わした最愛の女性であった者

もいたに違いない。

この肉親に対する愛情が、わが身を犠牲にするという、重大な決意を可能にしたのであ

る。また立場を変えて、親の側からこれをみたとき、親もまた複雑な思いに駆られていた

に違いない。

いかに国のためとはいっても、わが子の無事を願わない親はいない。いくら戦死するこ

とが名誉と称えられた時代であっても、親の本心は別であろう。

親想う心に勝る親心

今日のおとずれ何と聞くらむ

親子ともども、吉田松陰の辞世を現実に体験することになったのである。お互いの愛情

と信頼が、「体当たり攻撃」という常軌を逸した行動の原動力になったとすれば真に非情

である。

*

この時期、だれからともなく「遺書」の話が出た。しかし、文通は厳しく検閲される状

態で、なにを書けばよいのか、どうして家族に渡すのか、その方法すらわからなかった。

戦死者の後始末をするのは同期生間の不文律である。 ところが、心を許し合い後を頼むと

誓い合った同期生がいたとしても、生還することが前提の爆撃や雷撃と違い「特攻出撃」

ともなれば、だれ一人として帰ってはこないのである。

だから、後始末をするのは見ず知らずの他の兵科の連中である。親や兄弟だけが読むの

ではなく、他人の目に触れるとなれば、思ったことをそのまま書くわけにはいかないので

ある。だれに読まれても恥ずかしくない立派な文章を書こうとするから、文才のない者に

は難しいのである。

「遺書なんて止せ止せ、お偉いさんが、特攻は軍の機密だと言っているんだから、どう

せ家族には渡してもらえないんだ……」と、検閲されて破棄されるのが落ちだと言い張る

者もいた。

内地においても空襲は一段と激しくなり交通機関の混乱もあって、ご遺族が出席しての

「海軍葬」は行われなくなっていた。だから、遺品などをご遺族に確実にお渡しする手段

はなくなっていたのである。

思っている事や、伝えたい事をそのまま書くことのできない立場にいながら、なおかつ、

肉親に書き残す文章を思案し、手渡す方法を模索しなければならない焦躁は、これを体験

した者でなければ到底理解できないであろう。

洋上飛行が主な任務である、海軍の搭乗員が戦死した場合、遺骨など残らないのが普通

である。まして生還が否定されている、「体当たり攻撃」ではなおさらである。だから、

なんらかの証を遺しておきたいと思うのは人情であろう。当時だれの思いつきか知らない

が、「遺髪」を伸ばすことが流行しはじめた。

われわれ下士官・兵は規則によって長髪は禁止され、すべて丸坊主であった。だから、

その場になって「遺髪」を遺そうとしても短すぎて役に立たない。そのため、頭の天辺に

一つまみの頭髪を刈らずに残していた。そして、その長さを自慢し合っていた。内心では

「遺髪」を刈る日がこないことを願いながらも、表面ではお互い無邪気に振る舞っていた。

また人間の気持ちには起伏がある。一旦決めた覚悟もこれを持続するには、更なる覚悟

を必要とする。参謀からアメリカ軍との戦力の差を説明され、「諸君が1機で1艦を沈め

る、体当たり攻撃以外に方法はない」と告げられると、「よーし、やるぞー」という気持

ちになる。しかし、仲間との馬鹿話の輪に加わり、顔では笑いながらも本心から笑えない

ものを感じては、慄然とすることもあった。

また、夜中にフト目覚めることがある。長兄は既に戦死し、次兄は現役兵として入営中

である。古里で2人暮らしの両親の行く末を案じ、「まだ死にたくない、他になんらかの

方法はないのか?」と、煩悶することも度々であった。昼間は仲間との語らいで気を紛ら

わすこともできる。しかし、夜間は自分だけの世界である。過去の思い出にふけり、明日

の我が身を考えながら、肉体の疲労とは裏腹に眠れない夜を過ごすのであった。

*

戦後私の調査した資料では、長兄の所属部隊の行動概要は次のとおりである。

昭和19年4月 西部第百部隊(太刀洗)に召集入隊。

同 5月27日 第127飛行場大隊編成。 隊長楠田武治大尉以下403名。

同 5月31日 第14方面軍に編入され比島派遣を命じられる。編成完結式及び出陣式

を挙行。

同 6月 6日 乗船予定が変更され、太刀洗で待機。

同 9月17日 午前8時、太刀洗駅を出発。

同 9月18日 午後2時、門司港着。乗船待ちのため旅館や民家に分宿。

同10月 7日 大彰丸に乗船(乗船総人員約3千名)。(モマ05船団・13隻)

同10月 8日 門司港出港。敵機動部隊台湾沖に来襲の情報により伊万里湾に退避仮泊。

同10月16日 伊万里湾を出港。

同10月24日 台湾の高雄に入港。水及び食料を搭載して、即日出港。

同10月26日 午前3時56分、アメリカ潜水艦「ドラム」の雷撃を受ける。

午前5時、大彰丸沈没。沈没地点バリタン海峡パブヤン島西方40キロ。

船団被害、沈没3隻。約半数が救助され、ラボック湾で他船に分乗。

同10月31日 コレヒドール島沖で潜水艦の雷撃により2隻沈没。空襲により2隻沈没。

同11月 1日 マニラに上陸(マニラ到着6隻)。

第127飛行場大隊の生存者は約200名。(約半数が海没戦死)

大隊は、リパー東飛行場に展開。以後ルソン島各地を転戦、昭和20年

3月5日人員を消耗して解隊、他の部隊に統合された。編成当初からの

隊員は殆ど全員が戦死、終戦後復員した者は数名に過ぎない。

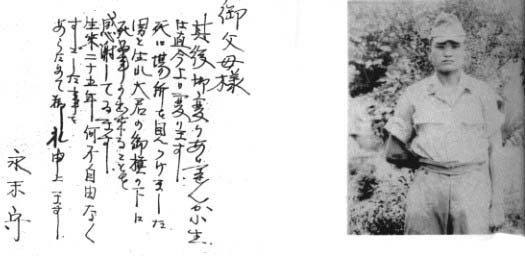

長兄の遺書と遺影。

目次へ

次頁へ

[AOZORANOHATENI]